Natrium.jp

神田川周辺の水路敷群(中野町第二土地区画整理)

OpenStreetMapで神田川の菖蒲(あやめ)橋から中野新橋までを見る。

善福寺川との合流地点から下流のこのあたりはかつて旧神田上水と呼ばれた神田川が大きく蛇行を繰り返す一方、南側の崖下には支流も流れていた。

大正12年に発生した関東大震災を契機に都心部の住民が郊外である中野などへ移動してきたこともあり、桃園川流域では大正14年に中野町第一土地区画整理組合が発足、続く昭和2年に神田川流域で中野町第二土地区画整理組合が発足して昭和17年までの15年間(神田川本流の改修は昭和7年落成)に渡って大規模な区画整理事業が実施された。なお、中野町は昭和7年、区画整理事業完了の直前に豊多摩郡から東京市に編入、野方町と合併して中野区となっている。

今回は、中野区立中央図書館所蔵の「整地誌」(中野区第二土地区画整理組合, 1942)に収録されている地図と、公益財団法人特別区協議会所蔵の地図「東京府豊多摩郡中野町」(東京逓信局, 1926)を元に改修前の旧流路を探していくが、実際のところほとんど痕跡は残っていない。

善福寺川との合流地点から下流のこのあたりはかつて旧神田上水と呼ばれた神田川が大きく蛇行を繰り返す一方、南側の崖下には支流も流れていた。

大正12年に発生した関東大震災を契機に都心部の住民が郊外である中野などへ移動してきたこともあり、桃園川流域では大正14年に中野町第一土地区画整理組合が発足、続く昭和2年に神田川流域で中野町第二土地区画整理組合が発足して昭和17年までの15年間(神田川本流の改修は昭和7年落成)に渡って大規模な区画整理事業が実施された。なお、中野町は昭和7年、区画整理事業完了の直前に豊多摩郡から東京市に編入、野方町と合併して中野区となっている。

今回は、中野区立中央図書館所蔵の「整地誌」(中野区第二土地区画整理組合, 1942)に収録されている地図と、公益財団法人特別区協議会所蔵の地図「東京府豊多摩郡中野町」(東京逓信局, 1926)を元に改修前の旧流路を探していくが、実際のところほとんど痕跡は残っていない。

神田川支流の和泉川にかかる羽衣橋から羽衣湯の脇を西へ。南側が崖になっているが、菖蒲橋で大きく蛇行した旧神田上水はここよりもやや北寄りを流れていた。

ここからの写真は2023/12/6撮影。

ここからの写真は2023/12/6撮影。

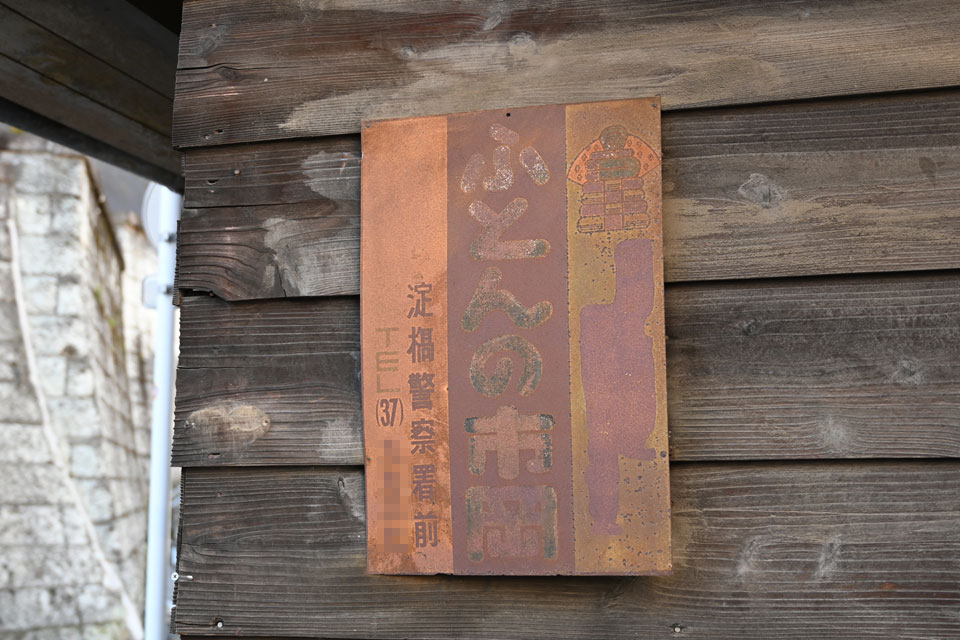

菖蒲(あやめ)橋南で支流の水路が道路北側に合流してくるあたりにある廃屋の壁に残っていた古い看板。

淀橋警察署は現在の新宿警察署(昭和44年改称)で、昭和38年(1963年)に廃止された都電杉並線(廃止時は14系統、旧初代西武新宿線)の電停があった。東京都内の市内局番が2桁だったのは昭和35年(1960年)2月までだったそうなので、この看板が設置されたのはそれ以前ということになる。

なかのデータマップでは菖蒲橋から廃屋のある丁字路まで水路が描かれているが、古地図の流路とは一致しない。

淀橋警察署は現在の新宿警察署(昭和44年改称)で、昭和38年(1963年)に廃止された都電杉並線(廃止時は14系統、旧初代西武新宿線)の電停があった。東京都内の市内局番が2桁だったのは昭和35年(1960年)2月までだったそうなので、この看板が設置されたのはそれ以前ということになる。

なかのデータマップでは菖蒲橋から廃屋のある丁字路まで水路が描かれているが、古地図の流路とは一致しない。

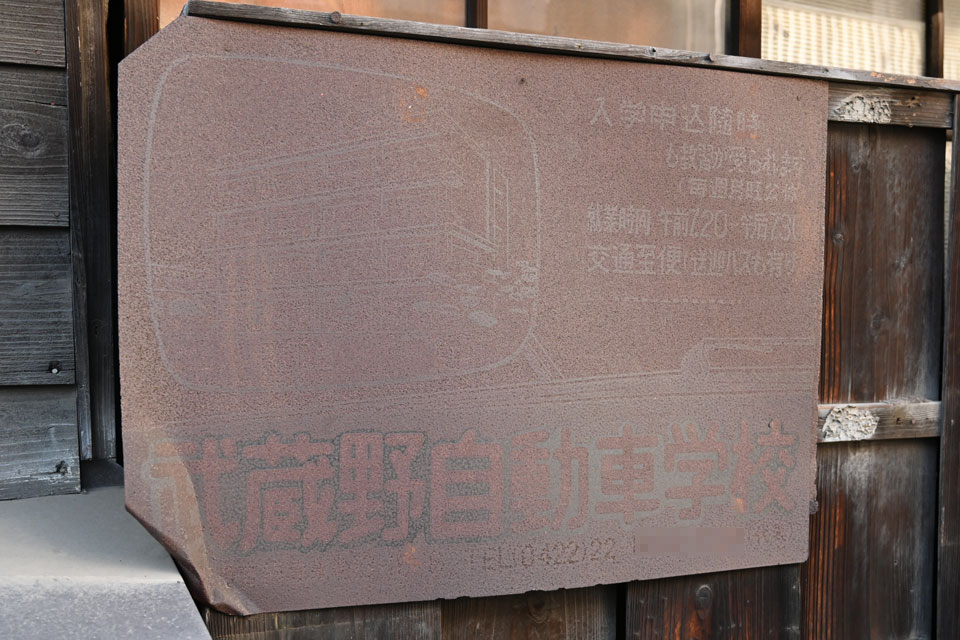

隣には武蔵野自動車学校の看板もあった。吉祥寺にあったが、2004年に閉校したそうだ。このあたりから都電を使って通学することを期待していたのだろうか。

廃屋から崖下の道路を上流方向に見たところ。崖に上って行く道路の下あたりで旧神田上水と支流が合流し写真右(北)へ流れていっていた。

写真奥の丁字路から右に行くと宝橋があり、旧神田上水は宝橋やや下流側から道路よりも東(写真手前)を流れてきていたがその痕跡は残っていない。南側の支流はまっすぐ続く道路の北側脇を流れていたようだ。

写真奥の丁字路から右に行くと宝橋があり、旧神田上水は宝橋やや下流側から道路よりも東(写真手前)を流れてきていたがその痕跡は残っていない。南側の支流はまっすぐ続く道路の北側脇を流れていたようだ。

まずは現在の神田川右岸(南)側にある支流の方から見ていこう。崖下の道を西へ進んでいくと、道路北側が窪んでいるのがわかる。

道路の北側を覗き込んで見たところ。民家との間に苔むした水路跡が側溝として残っている。

そこから上流方向を見たところ。道路と民家の塀の間に水路敷がある。

水路敷は道路が左側に分かれていくところで行き止まりとなり、そこから先は民家敷地となって追いかけることができない。

地籍マップやなかのデータマップでは山手通りに向かって水路が描かれているものの、空中写真でも水路敷と思われる空間は確認できない。

地籍マップやなかのデータマップでは山手通りに向かって水路が描かれているものの、空中写真でも水路敷と思われる空間は確認できない。

水路敷を跨いで北側の低地へ向かう階段があった。

左側に分かれていった道路が山手通りに出たところにある「たから第六天」。たから第六天は室町時代に中野長者と呼ばれた鈴木九郎が建立した成願寺(神田川の北にある)の境外施設で、成願寺建立に合わせて建てられたという。

水路はたから第六天隣のマンション向こうにあったはずだが、山手通り側には痕跡はない。

水路はたから第六天隣のマンション向こうにあったはずだが、山手通り側には痕跡はない。

東郷橋南側、本郷通りの弥生町一丁目バス停。南側の支流はこのあたりまで蛇行して北に寄ってきていたが、本郷通り周辺は完全に区画整理で作り直されているため痕跡はない。

本郷通りの一本南側を並走する道路。写真左奥が窪地になっているように見えるが、そのあたりを支流が流れていた。

その先では支流はだいたい道路のあたりを流れていたようだが、中ノ橋南側で突き当たりになって上流方向に追えなくなる。

本郷通りに戻って花見橋バス停。ここから上流方向はおおむね本郷通り沿いをゆるやかに蛇行しながら流れていたようだ。

ここでいったん下流に戻り、宝橋から旧神田上水の蛇行跡を中野新橋に向かって探していこう。

宝橋を渡って北側から神田川方向を見たところ。道路左(東)側に微妙な残余地があるが旧神田上水は標識の向こうを右から左へ流れていたようで水路敷ではなさそうだ。

ここからの写真は2025/4/16撮影。

宝橋を渡って北側から神田川方向を見たところ。道路左(東)側に微妙な残余地があるが旧神田上水は標識の向こうを右から左へ流れていたようで水路敷ではなさそうだ。

ここからの写真は2025/4/16撮影。

相生通りのひとつ南側を通る「若の芽通り」。旧神田上水は山手通りの向こうに見えるマンション群のあたりを神田川から北に蛇行して通りに向かって来ていた。宝橋方向はマンション敷地になっていて水路跡は失われている。

山手通りを渡って上流側、中野本町宿舎という看板のあるアパートのあたりも蛇行跡だが水路の痕跡はない。

月見橋北側を上流の花見橋へ向かう路地のあたりを水路が流れていた。

花見橋東側まで来たところで、道路右(北)側に大きな空き地があった。

空き地の北側のヘリあたりが水路跡ではないかと推定される。

空き地の北側のヘリあたりが水路跡ではないかと推定される。

桜橋から上流の中野新橋を見る。二つの橋の間では旧神田上水が現在の神田川よりも右岸(南)側に蛇行していた。

OpenStreetMapで中野新橋から富士見橋までを見る。

上流へ進んで千代田橋と柳橋の間は、神田川左岸(北)を通る路地のあたりを旧神田上水が流れていた。

柳橋から本郷橋を見る。右岸側には本郷橋の下とその手前に排水口が見えるが、手前の排水口は弥生町の支流で紹介した流れの出口になる。

神田川では護岸改修工事が行われており、本郷橋から下流では完成している。

神田川では護岸改修工事が行われており、本郷橋から下流では完成している。

本郷橋北側にある本五ふれあい公園(写真右手前は中野区立第二中学校)の南側を旧神田上水が流れていたが、水路跡は残っていない。

中野通りを渡って西へ。中野富士見町駅から神田川を渡って北側、小沢川の手前に大きなマンションがあるが敷地内に中野区と杉並区の区境がカーブを描いて通っており、そこが旧神田上水の流路だった。

この写真は2025/4/19撮影。

この写真は2025/4/19撮影。

富士見橋から神田川を下流方向に見たところ。矢印部分が小沢川の合流地点だが、そこから下流に向かって左岸側に旧神田上水の流れがあり、写真奥のマンションに向かっていた。

この写真は2022/8/14撮影。

この写真は2022/8/14撮影。

最後に寿橋まで戻って右岸側を富士見橋まで見ていこう。

本郷橋から寿橋までの間で南側の支流は本郷通りから南側へ蛇行しており、写真右手のマンション奥に見える擁壁のあたりを流れていた。

ここからの写真は2023/12/6撮影。

本郷橋から寿橋までの間で南側の支流は本郷通りから南側へ蛇行しており、写真右手のマンション奥に見える擁壁のあたりを流れていた。

ここからの写真は2023/12/6撮影。

擁壁下の道を上流方向に見たところ。支流はまっすぐ流れていたわけではないが、擁壁の上には昭和23年(1948年)に角筈(新宿区)から移転してきた都立富士高校・附属中学校(旧東京府立第五高等女学校が前身)がある。

国土地理院Webサイトから昭和11年の空中写真(陸軍撮影)。

南側の支流はもう見えないが、崖線は確認することができる。富士見橋はこの時点では完成していない。

ちなみに左側に見える中野プールは官報(1934年02月12日号)によれば昭和2年(1927年)に設立された遊技場で、昭和15年(1940年)の地図には見えるが昭和19年(1944年)の空中写真ではすでにその姿が見えないことから、戦時中に閉鎖されたものと思われる。北側の池(和田堀養魚場)も戦後には埋め立てられたようで見えなくなる。

南側の支流はもう見えないが、崖線は確認することができる。富士見橋はこの時点では完成していない。

ちなみに左側に見える中野プールは官報(1934年02月12日号)によれば昭和2年(1927年)に設立された遊技場で、昭和15年(1940年)の地図には見えるが昭和19年(1944年)の空中写真ではすでにその姿が見えないことから、戦時中に閉鎖されたものと思われる。北側の池(和田堀養魚場)も戦後には埋め立てられたようで見えなくなる。

マンションの先は京王バス中野営業所(旧東横乗合中野営業所)となっており、崖下にバス、崖上に学校という景色が見られる。

上流側には東京メトロの中野富士見町駅があり、南へ曲がっていく崖線沿いに昭和36年中野車両基地(当時は中野検車区と中野工場)が開設された。

中野車両基地は中野土地区画整理組合という別の区画整理事業(昭和13年設立)から昭和19年に買収済みであった土地を活用したものだが、建設にあたっては一部の不法占拠者との立ち退き交渉に困難があったという。(参考:「東京地下鉄道荻窪線建設史」帝都高速度交通営団, 1967)

上流側には東京メトロの中野富士見町駅があり、南へ曲がっていく崖線沿いに昭和36年中野車両基地(当時は中野検車区と中野工場)が開設された。

中野車両基地は中野土地区画整理組合という別の区画整理事業(昭和13年設立)から昭和19年に買収済みであった土地を活用したものだが、建設にあたっては一部の不法占拠者との立ち退き交渉に困難があったという。(参考:「東京地下鉄道荻窪線建設史」帝都高速度交通営団, 1967)