Natrium.jp

仙川周辺の水路敷群(山王窪〜サレジオ学園)

OpenStreetMapで富士見橋から仙川上流端標識までを見る。

武蔵小金井駅から小金井街道を北へ向かい、本町二丁目交差点から仙川を上流端に向かっていく。北側にある支流も見ていこう。

武蔵小金井駅から小金井街道を北へ向かい、本町二丁目交差点から仙川を上流端に向かっていく。北側にある支流も見ていこう。

まずは仙川本流を交差点から西へ向かって遡っていく。本町二丁目交差点の西側、北大通り(きたおおどおり)右側(北)の歩道が仙川の水路跡と思われるが、道路拡張でこの辺りの痕跡はわからない。写真奥には、北大通りに合流する仙川の柵が見える。

この写真は2024/12/9撮影。

この写真は2024/12/9撮影。

ペットショップの前で、やや北よりから斜めに仙川の梯子型開渠が道路下に合流している。

合流点を上流側から見たところ。道路のすぐ下に暗渠が通っているであろうことが見て取れる。

川沿いを歩いていくと途中競技場通りが渡る立派な橋が架かっているが、名前はついていないようだ。

左(南)に大きくセットバックした路肩があり、右(北)に仙川が流れていなければそちらが水路敷と勘違いしてしまいそうになる。

全国Q地図で東京都3千分の1地図(1959〜1960年)。

本町二丁目交差点の左右がまだ暗渠になっていないのがわかる。これを見ても、セットバック部分が水路跡ということはなさそうだ。Googleストリートビューではそこは2015年ごろまで畑と駐車場だった。

本町二丁目交差点の左右がまだ暗渠になっていないのがわかる。これを見ても、セットバック部分が水路跡ということはなさそうだ。Googleストリートビューではそこは2015年ごろまで畑と駐車場だった。

道路経の間には、家の玄関に向かっている橋も架かっている。写真奥で道路と仙川は分かれている。

道路が坂道を上っていく手前で、仙川は北側から道路脇に合流してくる。

山王窪で小金井分水と交差する手前、下流側にある橋。

その橋から上流方向を見る。梯子型開渠となっている仙川は小金井分水が流れていた山王窪の築樋(つきどい)下を通って西側から流れてくるが、この位置からでは交差部分は見えないようだ。

現在は遊歩道になっている山王窪の築樋を南側から見る。写真右側の祠は大日尊が祀られているというが扉がしまっていて中が見えない。

山王窪は仙川が流れるこの辺りの窪地を指す地名で、築樋は元禄9年(1696年)ごろに造られたものとされている。長さ102m、高さ5.4あったといい、ちょっとしたダムのような規模に見える。実際、国立国会図書館デジタルアーカイブ所蔵の「小金井風土記続々」(芳須緑著, 1990)には、5〜7年おきの大雨時に西側が水深2〜3mの湖と化したとの記載がある。

また、同所蔵の「小金井市誌5 本編地名編」(小金井市誌編纂委員会, 1978)P114には、この用水路の名前は「山谷堀」であったとある。文献によって小金井分水、深大寺上水など様々な名前があり、時期や地域によって呼び名は様々だったのだろう。

山王窪は仙川が流れるこの辺りの窪地を指す地名で、築樋は元禄9年(1696年)ごろに造られたものとされている。長さ102m、高さ5.4あったといい、ちょっとしたダムのような規模に見える。実際、国立国会図書館デジタルアーカイブ所蔵の「小金井風土記続々」(芳須緑著, 1990)には、5〜7年おきの大雨時に西側が水深2〜3mの湖と化したとの記載がある。

また、同所蔵の「小金井市誌5 本編地名編」(小金井市誌編纂委員会, 1978)P114には、この用水路の名前は「山谷堀」であったとある。文献によって小金井分水、深大寺上水など様々な名前があり、時期や地域によって呼び名は様々だったのだろう。

築樋から仙川下流方向を見たところ。築樋と途中で梯子がなくなっている仙川の高低差がよくわかる。

築樋の西側を見たところ。かつては増水時にこの付近が湖のようになっていたのだろう。

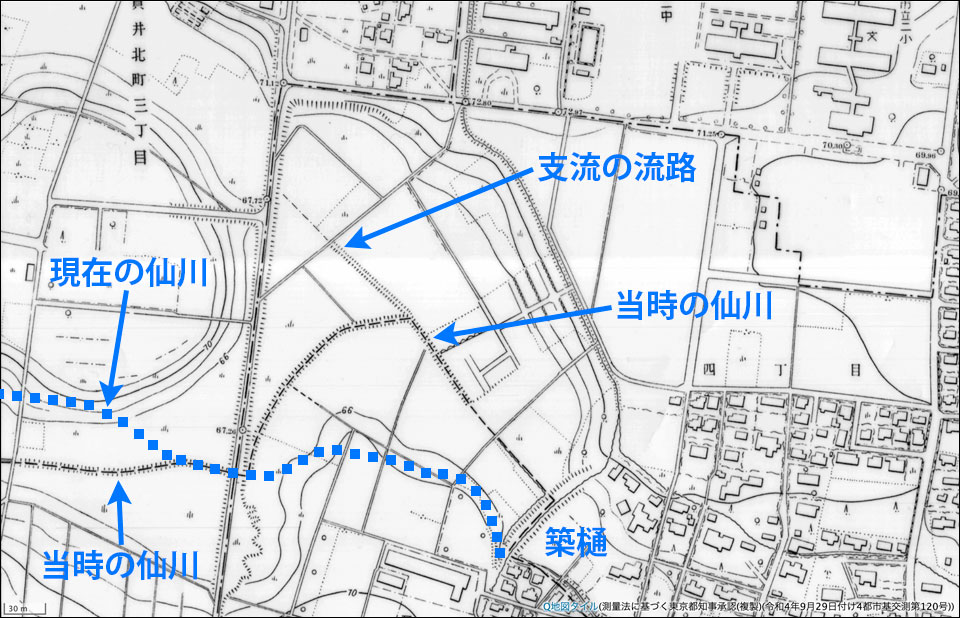

仙川は西側にある小金井本町住宅の中を流れているが、写真の流路は1960年前後に改修されたものでそれ以前はもう少し北側の団地中心寄りに蛇行し、支流と合流していた。

仙川は西側にある小金井本町住宅の中を流れているが、写真の流路は1960年前後に改修されたものでそれ以前はもう少し北側の団地中心寄りに蛇行し、支流と合流していた。

全国Q地図の東京都3千分の1地図(1959〜1960年)を見る。

地図に書き込んだ現在の仙川は、崖を削ってまっすぐ通してあるように見える。旧流路の方は東側で築樋にぶつかって南へ転進してから現在の流路に向かっている。

地図に書き込んだ現在の仙川は、崖を削ってまっすぐ通してあるように見える。旧流路の方は東側で築樋にぶつかって南へ転進してから現在の流路に向かっている。

山王窪の名前は、南側の崖上にある山王稲穂神社に由来している。山王稲穂神社は承応3年(1654年)に付近の新田開発のため江戸麹町(赤坂)の日枝神社山王宮から分霊したことに始まり、稲穂の名は一粒の稲も蒔いて実れば万倍の粒となることから全ての事が栄え成し遂げられるようにとつけられたという(参考:山王稲穂神社由緒)。

なお、付近は下流側の小金井村(と上流側の貫井村にまたがる小長久保(小長窪)という広域地名を字名に持ち、小金井本町住宅西側が村界であった。また、支流の方は貫井村字枝久保で、山王窪というのは小金井村側を中心とした通称地名ということになる。

なお、付近は下流側の小金井村(と上流側の貫井村にまたがる小長久保(小長窪)という広域地名を字名に持ち、小金井本町住宅西側が村界であった。また、支流の方は貫井村字枝久保で、山王窪というのは小金井村側を中心とした通称地名ということになる。

築樋の西側を見ていく前に、いったん小金井街道まで戻って仙川北側の旧用水路である遊歩道北2号を見てみよう。

小金井街道の本町二丁目バス停付近から西に向かう歩道が遊歩道の出口につながっている。

小金井街道の本町二丁目バス停付近から西に向かう歩道が遊歩道の出口につながっている。

道路突き当たりに遊歩道の出口。

砂利舗装の遊歩道は水路跡ではあるのだろうが、暗渠にはなっていなさそうに見える。遊歩道は仙川へ下る斜面の途中に作られている。

出口から遊歩道に入ってすぐ、タグノキ公園の脇に仙川方向へ向かう水路敷と思われる隙間が残っているが、仙川よりはマンション敷地になっていて閉塞しているようだ。

フェンスと生垣の間を進んでいく。

遊歩道北側にある祠。元々の祠の上に大きな祠を建てて囲っている。

競技場通りに出たところでいったん遊歩道は終わっているが、その先も水路敷は続いている。

と、思ったら水路敷の脇に「遊歩道」と書かれたポールが立っていた。ここも遊歩道として扱われているらしい。

このあたりは生活道路として使われているようだ。

整備のしかたに統一感がない気はする。

「車止」と書かれた車止めは結構珍しいのではないだろうk。

道路と並走する遊歩道。南(左)側の家は南側の道路からしか入る事ができず、遊歩道を渡って出入りはできない。

築樋から遊歩道が分かれる地点。高いところを流れている分水から水を分け、斜面の途中を下る形で流れていたらしい。

築樋の西側に回って仙川が築樋の下を抜けるトンネル方向を見たところ。

振り返って小金井本町住宅の脇を流れる仙川の上流方向。

改修前の仙川は写真右奥の方から流れてきていた。

改修前の仙川は写真右奥の方から流れてきていた。

団地中央を南北に通る道路を北向きに見たところ。小金井住宅は全体が山王窪の中にあり、旧流路をは写真中央付近で左奥から流れてくる支流と、左手前から流れてくる本流が合流していた。現在はいずれも団地内に痕跡は残っていない。

ちなみに小金井本町住宅は昭和43年(1968年)に起きた三億円事件で、犯人が強奪した現金輸送車から乗り換えた車両(いわゆる「多摩五郎」と呼ばれた濃紺のカローラ)が事件の4ヶ月後になって発見された場所でもある。

ちなみに小金井本町住宅は昭和43年(1968年)に起きた三億円事件で、犯人が強奪した現金輸送車から乗り換えた車両(いわゆる「多摩五郎」と呼ばれた濃紺のカローラ)が事件の4ヶ月後になって発見された場所でもある。

前の写真手前にある橋から仙川の上流方向を見たところ。写真奥で仙川が左からカーブしてきているが、元は奥に見える道路脇を北向きに流れていた。この辺りは元の土地を削って川を通している。

団地西側を南北に通る「ナンジャモンジャ通り」の東脇に旧流路の痕跡らしきものが残っていた。

一方、支流側の流路は団地の開発などで失われてしまっているが、「小金井市文化財センター通信第2号」によればその水源は現在は貫井北町自転車保管所になっている場所にある貫井北四号水源であるという。

本流に戻って上流へ。ナンジャモンジャ通りの西側は川沿いを歩いていく事ができ、フェンスに囲まれているが桜並木が続いている。

桜並木を抜けて西側の道路から上流端方向を見たところ。この位置からでは上流端は見えないが、写真奥を南北に通る東京都道248号新小金井街道が仙川の公式上流端で、仙川は街道の下からいきなりトンネルを出てきて始まっている。

新小金井街道東側にある仙川上流端の標識。管理上はここが上流端になっている。

標識の脇から仙川を下流方向に見たところ。かなりの高低差があるのと、僅からながら水が流れているのが見える。

新小金井街道の西側、さきほどの小金井市文化財センター通信第2号によれば写真の道路より右(北)よりにかつては谷があり、湧水地があったという。

この辺りの一角は宅地造成で埋め立てられて嵩上げされているため、谷や湧水地の跡は残っていない。地中には仙川の暗渠があると思われ、現在でもどこかで水が沸いている可能性はある。

この辺りの一角は宅地造成で埋め立てられて嵩上げされているため、谷や湧水地の跡は残っていない。地中には仙川の暗渠があると思われ、現在でもどこかで水が沸いている可能性はある。

さらに西へ進むと広大なサレジオ学園の敷地に突き当たる。写真奥は小平市に入り、中央に見える塔のさらに向こうに仙川の水源があったという。

サレジオ学園の敷地は陸軍技術研究所跡地の一部で、敗戦直後には米兵が多数進駐してきたという。(参考:「地図と写真で読み解く 昭和の小金井」小金井観光まちおこし協会, 2018)

サレジオ学園の敷地は陸軍技術研究所跡地の一部で、敗戦直後には米兵が多数進駐してきたという。(参考:「地図と写真で読み解く 昭和の小金井」小金井観光まちおこし協会, 2018)

国土地理院Webサイトから昭和22年空中写真(米軍撮影)。

サレジオ学園西側から仙川と思われる流路が出ているのが見えるが、よく見るとその西側にある現在NICT(情報通信研究機構)の敷地となっている部分にも流路があるように見える。

サレジオ学園西側から仙川と思われる流路が出ているのが見えるが、よく見るとその西側にある現在NICT(情報通信研究機構)の敷地となっている部分にも流路があるように見える。

NICTの西側を南北に走る東京都道133号国分寺街道を北向きに見たところ。うっすらではあるが写真中央あたりに低地があるように見える。

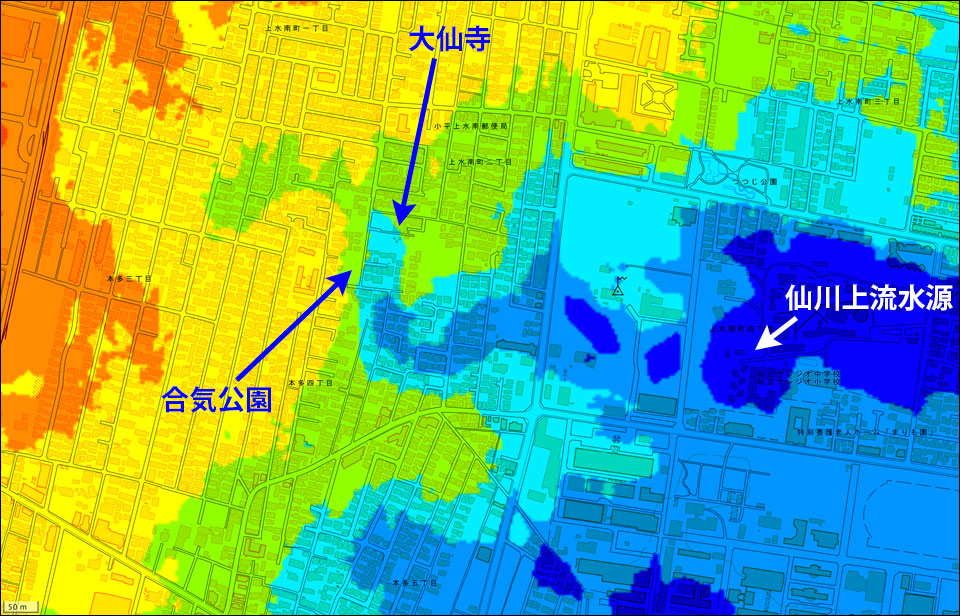

全国Q地図で色別高低図を作ってみた。

サレジオ学園内にある水源地よりも西に、うっすら谷筋が蛇行しながら伸びているのがわかる。

サレジオ学園内にある水源地よりも西に、うっすら谷筋が蛇行しながら伸びているのがわかる。

谷頭付近に建つ日蓮宗大仙寺。本堂の裏、南側にある墓地のあたりが窪地になっており、そのあたりが実質的な谷頭と言えそうだ。

大仙寺は文禄4年(1595年)に江戸八丁堀に開かれ、浅草に移転したのち東京大空襲に被災、昭和23年(1948年)に当地で再建されたものという。

ここから西側では現地でもほとんど高低差がわからなくなるが、地理院地図の地形分類(自然地形)を見ると浅い谷はさらに西へ伸びて西武多摩湖線、西武国分寺線を渡り、小平市北町5丁目1番地(神明通り西側)あたりまでたどれるようだ。

大仙寺は文禄4年(1595年)に江戸八丁堀に開かれ、浅草に移転したのち東京大空襲に被災、昭和23年(1948年)に当地で再建されたものという。

ここから西側では現地でもほとんど高低差がわからなくなるが、地理院地図の地形分類(自然地形)を見ると浅い谷はさらに西へ伸びて西武多摩湖線、西武国分寺線を渡り、小平市北町5丁目1番地(神明通り西側)あたりまでたどれるようだ。