Natrium.jp

神田川周辺の水路敷群(小滝橋〜東中野・左岸)

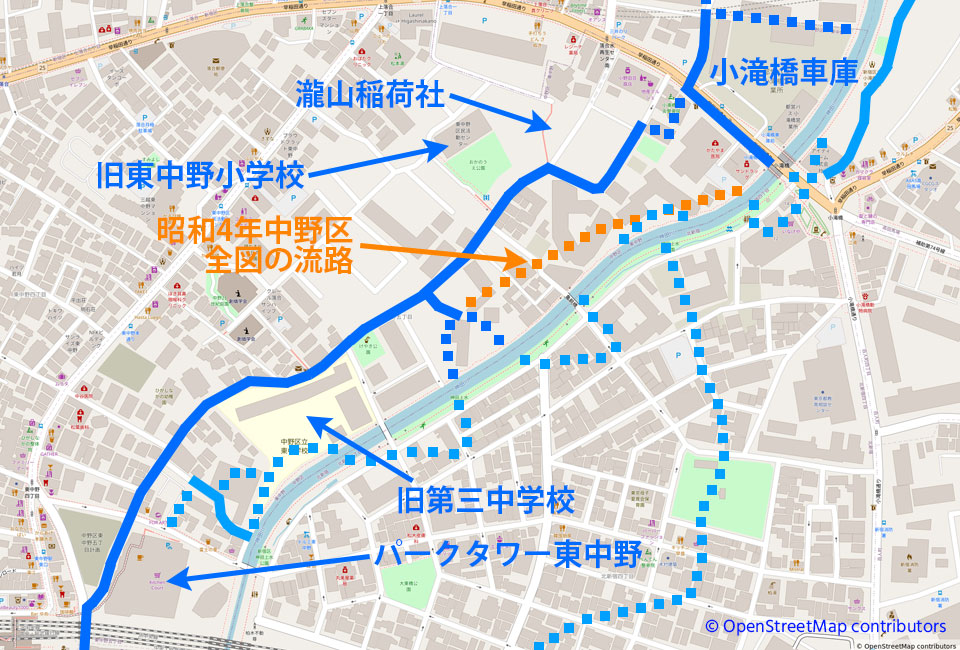

OpenStreetMapで小滝橋から東中野の左岸側を見る。

今回は神田川左岸を並走する水路の跡を眺めていこう。ところどころに残る蛇行跡も探してみる。

今回は神田川左岸を並走する水路の跡を眺めていこう。ところどころに残る蛇行跡も探してみる。

桜咲く小滝橋(おたきばし)から上流の神田川。今回の水路は小滝橋西詰あたりで神田川に合流していた。

ここからの写真は2025/4/5撮影。

ここからの写真は2025/4/5撮影。

小滝橋から早稲田通りを西向きに見たところ。地籍図によれば道路南側(左)あたりに水路敷が描かれているのだが、道路が拡張されていることもありそれと分かるような痕跡はない。

道路北側にある都営バス小滝橋営業所の西側、北にある落合中央公園に向かう路地には明治43年発行1万分の1地形図「新井」などには水路が描かれており、神田川と妙正寺川の間をつないでいた。

一方早稲田通り南側の水路敷は写真のあたりで南から出てきていたはずなのだが、出口が見当たらない。地籍図にも水路敷はなく、廃水路敷として払い下げられ民有地になってしまったと思われる。

ここからの写真は2025/4/8撮影。

ここからの写真は2025/4/8撮影。

西側の道路を南へ回り込んで振り返ったところ。写真中央のマンション脇にある歩道部分が水路敷と思われるが、マンション脇で終わっている。そこから水路は右のマンション敷地内を通って北へ向きを変え、早稲田通りに出ていたと思われる。

改めて南へ向かい、突き当たりを右に曲がるとすぐにまた突き当たりの丁字路がある。水路は写真左から曲がってきていた。

この写真は2025/4/5撮影。

この写真は2025/4/5撮影。

前の写真を左に曲がったところで、左(東)側に「水神之碑」と書かれた石碑があった。由緒はわからないのだが、ここに水路があったというひとつの記録にはなっているだろう。

この写真は2025/4/8撮影。

この写真は2025/4/8撮影。

左に曲がるところを右に行ったところの崖上に瀧山稲荷社がある。地元旧家の氏神だそうで、かつては神社下に湧水があって滝になっていたことから瀧山と呼ばれたのだという。

この写真は2025/4/12撮影。

この写真は2025/4/12撮影。

ここからしばらく水路は崖下の道路脇(写真左側)を流れてきていたと思われる。

写真奥に見える高層建築は東中野駅近くのパークタワー東中野。

ここからの写真は2025/4/5撮影。

写真奥に見える高層建築は東中野駅近くのパークタワー東中野。

ここからの写真は2025/4/5撮影。

道路西側の崖を見たところ。崖上の小滝台(おたきだい)と呼ばれていた台地には2009年まで旧東中野小学校があったのだが、小学生がこの階段を登るのは相当大変に見える。

小滝台は江戸時代には将軍家の御鷹場で、明治末期には華州園という花園があった。東中野小学校の跡地は現在東中野区民活動センターとなっている。

小滝台は江戸時代には将軍家の御鷹場で、明治末期には華州園という花園があった。東中野小学校の跡地は現在東中野区民活動センターとなっている。

ここでいったん神田川左岸に寄り道してみよう。小滝橋から少し上流にすすんだところで、ゆるやかな弧を描く駐車場の敷地があるが、ここが旧蛇行跡のひとつ。

亀齢橋(きれいばし)から上流方向。写真右奥に2棟見えるのマンションの間あたりに大きな蛇行があったのだが、川の方からはその跡を確認することはできない。

ふたたび崖下の水路跡に戻ってそこから蛇行跡が残るマンション前まで行ってみる。前の写真に写っていた下流よりのマンションはまだ完成していないが、上流よりマンションのエントランス付近を回り込むように神田川が蛇行していた跡がある。

なお、写真を撮影している位置は道路(なかのデータマップにも位置指定道路として記載されている)で、ここも西側の水路とつながる水路敷の跡になっている。

ここからの写真は2022/7/23撮影。

なお、写真を撮影している位置は道路(なかのデータマップにも位置指定道路として記載されている)で、ここも西側の水路とつながる水路敷の跡になっている。

ここからの写真は2022/7/23撮影。

振り返って見たところ。写真奥に南から北へ向かうさきほどの水路跡の道路が見える。高低差を考えると、その水路から別れた水がここを神田川に向かって流れていたのかもしれない。

崖下の水路跡を南へ進んでいこう。道路左側の路肩が広く、そこが水路の跡と思われる。

進んでいくと水路跡が西向きにカーブしていくところで左側に旧中野区立第三中学校が見えてくる。平成30年(2018年)に第十中学校と合併し中野東中学校となったのち、令和3年(2021年)に中野坂上駅近くの旧第十中学校の敷地へ移転している。

旧三中を過ぎたところで今度は南向きにカーブ。

パークタワー東中野の足元に出た。この時は神田川寄りの2棟はすでに完成していたが、写真右側の3棟目は建設が始まったところだった。

ここでまた神田川左岸の蛇行跡を見にいく。パークタワー東中野から坂を降りて大東橋の下流側、河川敷の左側にはみ出していく敷地が蛇行跡。ただし、写真奥の旧三中校庭跡には中野特別支援学校仮設校舎が建っているため痕跡は消えている。

ここからの写真は2025/4/5撮影。

ここからの写真は2025/4/5撮影。

すこし上流側、その建物に向かって伸びている謎の空間があった。ここだけ建物が不自然に凹んでいるのだが、地籍マップ(β版)で確認するとここだけ神田川の方から長狭物が食い込んでいるように描かれている。

第三中学校の時代は普通に校庭の一部として利用されていたはずでいっそ払い下げを受ければ良かったのではないかと思わないでもないが、仮設校舎なのでそこまでしなかったということなのかもしれない。

第三中学校の時代は普通に校庭の一部として利用されていたはずでいっそ払い下げを受ければ良かったのではないかと思わないでもないが、仮設校舎なのでそこまでしなかったということなのかもしれない。

ところでさきほどの蛇行跡が膨らんでいく部分の左(西)側に向かって緩やかにカーブする空間がある。

地籍図では水路敷ではないが、その形状から神田川蛇行跡と思われる。大正15年(1925年)東京逓信局編纂「東京府豊多摩郡中野町」の地図にも描かれておらず、明治43年発行1万分の1地形図「新井」にもそれらしい水路は見えないので、相当古い水路のあとと推定される。

地籍図では水路敷ではないが、その形状から神田川蛇行跡と思われる。大正15年(1925年)東京逓信局編纂「東京府豊多摩郡中野町」の地図にも描かれておらず、明治43年発行1万分の1地形図「新井」にもそれらしい水路は見えないので、相当古い水路のあとと推定される。

進んでいくとマンションの敷地脇に暗渠かと思われるコンクリート舗装部分が現れた。

地籍図上で蛇行跡と思われる写真右側の半円部分はマンション敷地内となって痕跡は失われている。

なお、GoogleMapを見るとかつてはコンクリート舗装部分が写真奥のマンション脇まで続いていたようだ。なかのデータマップでは、川からそのあたりまでが建築基準法第42条第1項第3号道路のいわゆる「みなし道路」となっている。

なお、GoogleMapを見るとかつてはコンクリート舗装部分が写真奥のマンション脇まで続いていたようだ。なかのデータマップでは、川からそのあたりまでが建築基準法第42条第1項第3号道路のいわゆる「みなし道路」となっている。

なかのデータマップではコンクリート舗装が切れるあたりから南に向かって法定外道路があることになっているのだが、現存していないようにみえる。

マンション敷地手前にある残余地の草むらがその名残だろうか。

ここからの写真は2025/4/8撮影。

マンション敷地手前にある残余地の草むらがその名残だろうか。

ここからの写真は2025/4/8撮影。

パークタワー東中野側から法定外道路跡を見たところ。駐車場右側のグレーチングがあるあたりがそれと思われる位置。

GoogleMapでは過去に駐車場として反対側までつながっていたように見えるので、マンション建設時に廃止されたようだ。

GoogleMapでは過去に駐車場として反対側までつながっていたように見えるので、マンション建設時に廃止されたようだ。

さて、ここから再び神田川に並走する水路に戻って南へ向かう。パークタワー東中野の間を通り抜け、区検通りに出て中央緩行線東中野駅の東側をくぐる桐ヶ谷ガードを抜ける。

区検通りは東中野駅南側に向かって坂道を上っていくが、水路はそこまでの傾斜はなかったはずで嵩上げされているか、写真左側の低い部分を通っていたものと思われる。

ここからの写真は2022/7/14撮影。

区検通りは東中野駅南側に向かって坂道を上っていくが、水路はそこまでの傾斜はなかったはずで嵩上げされているか、写真左側の低い部分を通っていたものと思われる。

ここからの写真は2022/7/14撮影。

OpenStreetMapで東中野駅から谷戸川との分岐点までを見る。

水路跡は区検通りを離れ東沿いに並走している。また、途中神田川に向かう分流や、桃園川とつながる分流もあるので合わせて見ていこう。

水路跡は区検通りを離れ東沿いに並走している。また、途中神田川に向かう分流や、桃園川とつながる分流もあるので合わせて見ていこう。

坂を上っていく途中で、東側に向かって水路敷へ降りる場所を見つけた。

急な階段を降りていくと…

谷底に南へ向かう水路敷が現れる。ここからは地籍図やなかのデータマップでも水路敷として描かれており、現役の水路敷であることがわかる。

細い水路敷は崖下を蛇行しつつ進んでいく。

水路敷から東の神田川方向を見てみると、水路敷よりも低くなっているのがわかる。地形としてはこの水路敷が谷底を通っているわけではないということだ。

東側には神田川に注ぐ別の水路跡があるので、のちほど見ていくことにしておこう。

東側には神田川に注ぐ別の水路跡があるので、のちほど見ていくことにしておこう。

水路敷をさらに南へ。途中現れる大谷石の擁壁が時代を感じさせる。排水管が突き出しているあたりも暗渠によくある光景だ。

その先の交差点。ここで神田川に向かう水路跡が分岐しているので、いったん神田川の方へ戻ってそちらの水路跡を見てみよう。

神田川で中央緩行線南側に架かる万亀橋(まんきばし)から上流をみる。左岸側に水路が合流していたとされるが、現在そのあたりには残余地が残っているものの水路の跡はない。

ここからの写真は2025/4/5撮影。

ここからの写真は2025/4/5撮影。

上流方向に回り込んで見ると、水路跡と思われる道路が残っていた。

そこを進んでいくと左(南)側に向かう道がある。なんということはなさそうだが、この先に気になる部分があるので先にこちらへ寄り道してみよう。

次の交差点から南側は、地籍図では道路左側が水路敷として記載されている。前後が水路敷としてつながっていないのでどう流れていたのかわからないが、宅地化されていくなかで水路敷として取り残されてしまったのかもしれない。

なお、なかのデータマップでは交差点より少し手前から水路として扱われている。

なお、なかのデータマップでは交差点より少し手前から水路として扱われている。

水路敷のある道路は行き止まりで終わっている。

しかし、その途中で神田川寄りの住宅脇に不自然な隙間を見つけた。神田川まではつながっていないが、川の反対側(右岸側)には蛇行跡が残っており、ここも水路だったのかもしれない。

対岸の蛇行跡もあとで見に行ってみよう。

対岸の蛇行跡もあとで見に行ってみよう。

戻って水路跡と思われる道路をさきほどの分岐点へ向かう。

分岐点から崖下の水路跡を南へ。

崖下が少し開けた平場になっているところに第六天神社が祀られていた。

国立国会図書館デジタルコレクション所蔵の「ふるさと中野の民俗と行事. 2 (まつりと講)(中野の文化財 ; no.3)(中野文化センター郷土史料室 編, 1979)」によれば、元は地元の旧家である秋山家の屋敷神であったが住民の信仰も篤く明治になって村社格となったという。

一方、第六天としては江戸時代に蔵前の第六天神社(現在は榊神社)から分霊したものという話も伝わっている。

国立国会図書館デジタルコレクション所蔵の「ふるさと中野の民俗と行事. 2 (まつりと講)(中野の文化財 ; no.3)(中野文化センター郷土史料室 編, 1979)」によれば、元は地元の旧家である秋山家の屋敷神であったが住民の信仰も篤く明治になって村社格となったという。

一方、第六天としては江戸時代に蔵前の第六天神社(現在は榊神社)から分霊したものという話も伝わっている。

第六天神社からさらに南へ。微妙にくねくねと曲がっていく先、区検通り手前で桃園川の支流である谷戸川(天神川)との分岐点があるが、その手前にも神田川に向かう分岐があった。

先に谷戸川との分岐まで行ってみよう。今回たどってきた水路跡は写真正面の歯科医院前から始まっており、谷戸川は突き当たりの道路を右(北)から左(南)の桃園川に架かる小淀橋まで流れていた。

桃園川に架かる田替橋から北向きに見たところ。写真奥にある大久保通りまでの小淀東通りは地籍図などで水路敷としては扱われていないが、ここにも水路があったものと思われる。

ここからの写真は2025/4/5撮影。

ここからの写真は2025/4/5撮影。

大久保通りの北側は北に向かって下っているように見えるが、水路の流れとしては手前の南向きに流れていたものと思われ、道路としては嵩上げされているようだ。

大久保通り北側は地籍図では道路右(東)側に水路敷が描かれているが、なかのデータマップでは道路左(西)側に水路が描かれている。おそらくは地籍図の方が正しいと思われる。

大久保通り北側は地籍図では道路右(東)側に水路敷が描かれているが、なかのデータマップでは道路左(西)側に水路が描かれている。おそらくは地籍図の方が正しいと思われる。

突き当たりを左に曲がると自動車が通行できない細道となる。左が大久保通り側となるが、だいぶ高低差があるように見える。

また突き当たるので右に曲がるといかにも水路敷なジグザグが現れる。このあたりからは、北に向かって上りとなる。

この水路敷だが、国立国会図書館デジタルコレクション所蔵の「東京府豐多摩郡中野町全圖 番地界入(小林編纂部, 1929)」では水路として描かれていない(ひとつ西側の谷戸川最下流部は水路として描かれている)。一方、同所蔵の「中野町全圖(中野町, 1930)」ではむしろこちらの方が水路として描かれている。

この水路敷だが、国立国会図書館デジタルコレクション所蔵の「東京府豐多摩郡中野町全圖 番地界入(小林編纂部, 1929)」では水路として描かれていない(ひとつ西側の谷戸川最下流部は水路として描かれている)。一方、同所蔵の「中野町全圖(中野町, 1930)」ではむしろこちらの方が水路として描かれている。

左側にある階段を眺めながら区検通り手前の分岐点を写真奥に眺めたところ。

さて、最後に神田川の左右両岸にまたがる蛇行跡を見てみよう。

新開橋から神田川右岸を上流に向かったところ、左(東)に蛇行跡の出口が現れる。

ここからの写真は2025/4/12撮影。

新開橋から神田川右岸を上流に向かったところ、左(東)に蛇行跡の出口が現れる。

ここからの写真は2025/4/12撮影。

水路跡の左右がそれぞれにセットバックしているので元の川幅がよくわからないが、結構細い川筋だったことは想像できる。

大きく東寄りに来たところで、水路跡は神田川方向へ折り返している(写真右の道が上流側)。

神田川から来る水路跡はまっすぐ奥へ続いているのだが、途中左側にチラッと見えるコンクリート舗装は地籍図によればどうやら水路敷(暗渠)らしい。

左側を見たところ。一見左寄りのコンクリート舗装が暗渠に見えるのだが、地籍図では道路の右半分が水路敷となっている。

コンクリート舗装の道を進んでいく途中で右に伸びる小道。地籍図では道路や水路敷として扱われておらず、左右の住宅が所有する土地になっており、私道ということのようだ。一見水路敷に見えるが水路敷ではないのだろう。

コンクリート舗装の道を出て右(南)へ向かう道路には地籍図でも水路敷があるが、まっすぐ進む道路に比べて水路敷は左右に蛇行しており、宅地化された際に整理されたようだ。

さきほどの細い蛇行跡の方は神田川手前で残余地に突き当たっている。突き当たりを右に曲がれば神田川に出られるが、水路としては写真奥から来ていただろう。

水路敷の方はそのまま写真奥の神田川に架かる柏橋上流側から分かれて流れてきていたようだ。

前の写真手前の二股を左(東)に見たところ。写真中央あたりにある丁字路から先には地籍図で水路敷がある。

柏橋から北新宿公園へ向かう道路も、水路との交差点から先は地籍図で水路敷となっており、元は東側を流れる新堀(田用水)から分水していたのかもしれない。

途中で前の写真の水路敷とも分かれ、写真左の一角は三角形に水路敷に囲まれた形になっている。

途中で前の写真の水路敷とも分かれ、写真左の一角は三角形に水路敷に囲まれた形になっている。

左岸側に渡って蛇行跡の上流部分を見ていく。神田川に合流する場所は私有地になっていて水路跡は残っていないが、一本西側に入ったところで緩やかなカーブを描く蛇行跡が道路として残っている。

蛇行跡は末広橋北詰の細道から出てきている。

神田川に桃園川が合流している末広橋北側(下流側)から蛇行跡を見たところ。

今回はここまで。

今回はここまで。